失智症 | Dementia

失智症的定義

內科涂婉醫生指出,失智症(Dementia)並不是單純的健忘,而是一組認知功能逐漸衰退的綜合症。除了我們常說的記憶力障礙外,還包括定向力、語言能力、執行能力以及邏輯思維與判斷能力等方面的障礙。力等方面的障礙。我們不能因為患者出現輕微的記憶力下降就診斷為失智症,只有當症狀嚴重到影響日常生活時,才有可能被診斷為失智症。此外,在診斷時,還需排除其他急性引起的認知功能障礙。

急性的認知功能障礙

急性的認知功能障礙,也就是我們常說的譫妄,通常由急性疾病引起,例如感染或長時間住院所導致的暫時性意識障礙。這類認知障礙是短暫且可逆的,並不屬於我們所說的失智症。

失智症的病因

- 最常見的致病因素是家族遺傳與基因。特別是阿茲海默症這一類疾病,與家族病史的關聯性非常高。如果家族中有一位直系親屬,或三位以上的家庭成員患有相同的疾病,那麼個人就屬於高風險族群。

- 此外,還有一些與生活習慣有關的因素,例如飲食不均衡、缺乏運動或不良的生活方式,這些因素也會增加失智症的風險。

失智症沒有具體的發病年齡,與家族遺傳有關,因此有些人發病較早,有些則較晚。一般而言,失智症的早期階段通常持續約兩到四年。如果在這段時間內沒有及時進行干預,患者可能會進到中晚期階段的狀態。此外,隨著年齡增長,特別是65歲以上的長者,患失智症的機率會增加。

失智症的類型

失智症可分為多種類型:

- 最常見的是由腦血管退行性變化引起的失智症,例如我們熟知的阿茲海默症。這類患者以記憶力衰退為主要臨床表現。

- 路易氏小體型失智症,這類患者除了出現一組認知功能障礙外,還常伴隨一些帕金森症的症狀,如手部顫抖、肢體僵硬等。此外,他們有時還會出現視覺幻覺,因此這並非只是認知功能退化。

- 額顳葉型失智症,主要由大腦額葉與顳葉的變化所致。這類患者的主要臨床表現除了失智症狀外,還會出現明顯的行為與性格改變。例如,原本是彬彬有禮、谦和的人,可能會突然變得暴躁易怒,甚至出現攻擊和辱罵他人的行為。

- 血管性失智症也是相當常見,主要由中風或多次小中風造成腦部血管損傷,導致如腦軟化或腦萎縮等變化。患者的病程是「階梯式的進展」:狀況一開始时可能穩定,之後某一天会突然惡化,接著持续一段時間后,会出现更明顯的恶化。這種反覆、逐步惡化的過程是血管性失智症的表現。

- 混合型失智症,即患者同時存在退行性病變與血管性病變。

- 由其他原因引起的失智症,例如維生素B12缺乏、甲狀腺功能低下、腦積水,或因長期使用某些藥物與接觸毒物所引起的失智症。

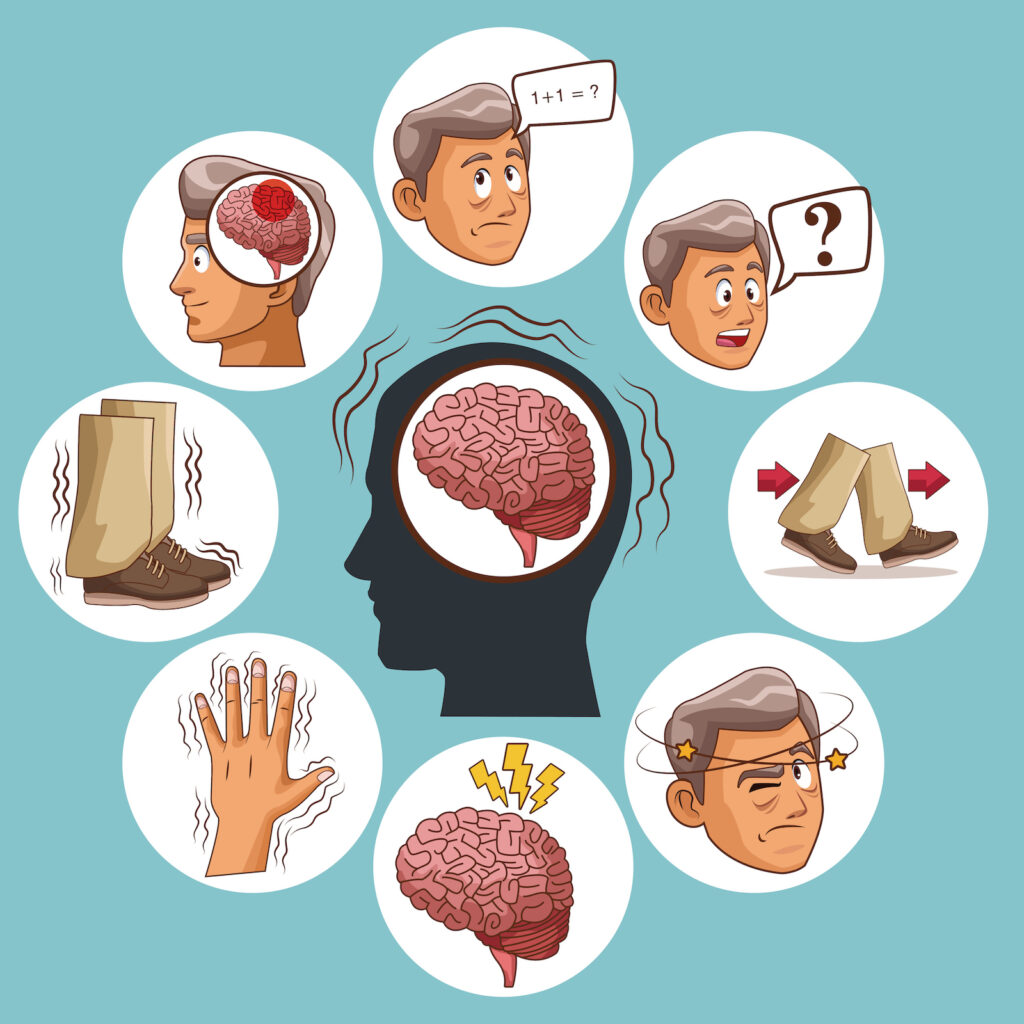

失智症的症狀

記憶力障礙 – 失智症最典型的早期表現是記憶力衰退。患者常常記不住近期發生的事情,出現「忘東忘西」的情況,例如今天準備吃藥卻又忘記,這屬於記憶力障礙。

定向力障礙 – 有些患者會出現定向力障礙,例如平時每天都會從家裡去同一家超市,但某天突然找不到回家的路。這類情況也是失智症早期常見的徵兆。

語言表達困難 – 部分患者會出現「找詞困難」,例如想表達某個意思或描述某個東西時,卻找不到合適的詞語。

邏輯思維能力下降 – 例如讓患者說明「今天這頓飯是怎麼做的」,他卻無法有條理地描述出來。

執行能力障礙 – 同時也可能會出現執行能力障礙,例如處理繳費或填寫表格等稍微複雜的事情時,變得手忙腳亂、無法完成。

判斷力障礙 – 例如患者年輕時非常精明,但最近卻很容易上當受騙,陷入電話或網路詐騙。

疾病診斷

涂婉醫生指出,如出現這些情況應儘早看醫生。對於任何疾病而言,早期診斷都非常重要。醫生會先詳細瞭解患者病史,這是診斷失智症的關鍵步驟,因為失智症的診斷主要是根據病史來判斷。除了詢問患者發病時間、病程發展以及具體症狀外,臨床上也有一些常用的認知功能評估量表,例如:簡易精神狀態檢查表(MMSE)、蒙特利爾認知評估(MoCA),這兩個量表能幫助醫生初步評估患者的認知狀況。如果患者得分偏低,就可能表示早期失智症的存在,醫生會根據結果進一步安排檢查與治療。

預防措施

預防是關鍵措施,當患者尚未發病但已具高風險因素時,就應及早介入。

- 在飲食方面要注意少油、少鹽、少糖,以預防三高(高血壓、高膽固醇與高血糖)。

- 其次,規律運動也非常關鍵,建議每週運動約150分鐘,即每天30分鐘、每週五天。

- 同時,應該戒除不良生活習慣,例如吸菸與酗酒,因為這些行為都可能對大腦造成損害。

- 此外,還要多鍛鍊大腦。可通過打牌、記牌、下棋、練琴、烹飪、玩數獨或文字遊戲等方式來刺激腦部活動,幫助維持認知功能。

- 保持社交也十分重要。多與朋友聚會、參加社區活動,能讓大腦保持活躍。

治療措施

如果發現患者已經出現早期或中期的失智症,醫生也會採取相應的治療措施。雖然目前醫療手段有局限,治癒失智症不容易,但通過適當治療可以有效延緩病情惡化。

常用的藥物治療主要有三大類:

- 膽鹼酯酶抑制劑

- NMDA受體拮抗劑

- 針對大腦中澱粉樣蛋白病變的抗體藥物

這三類藥物是臨床上最常用於治療失智症的藥物,可在一定程度上改善記憶與認知功能。

多種非藥物干預方式:

回憶療法、音樂療法與認知訓練,這些方法在臨床上被廣泛應用,能幫助患者維持認知能力、穩定情緒等。

此外,家人的陪伴與支持同樣十分關鍵。家屬的理解與耐心不僅能減輕患者焦慮,也能顯著改善他們的日常功能與情緒狀態。

照護失智症患者

照護失智症患者其實是有一些技巧可循的。

- 首先,家屬要理解這是一種疾病,患者的行為與反應並非故意,而是由病變所造成的。因此,與患者互動時要保持耐心與包容的態度,避免硬碰硬,盡量順著對方的話題,並使用簡短清楚的語句,讓患者更容易理解。在說話時,建議適當停頓,給患者反應的時間,因為失智症患者的反應通常較為遲緩。

- 家屬應定期開家庭會議,討論照護方式與分工安排。不要將照顧責任全部壓在一個人身上,應輪流照顧,讓每位家人都有休息與調整的時間。

- 涂醫生建議大家可以善用社會資源,例如老人中心、職能治療與物理治療服務,有些專業治療師可以到家中協助患者進行復健與訓練。如果家屬白天不在家,也可考慮日間照護中心或長者護理中心,讓專業人員協助照料。

涂醫生解釋道,「現在很多人認為失智症只是自然老化的表現,其實並不是。失智症是一種明確的疾病,而非正常的老化現象。如果發現患者出現相關臨床症狀,應該及時就診,因為這並不是自然的老化過程」。

同時,也有人認為「既然老年失智症無法治癒,就沒有必要治療」,這種想法也是錯誤的。雖然目前的醫療手段尚無法完全治癒失智症,但早期發現與及時干預仍然非常重要。